本指导原则旨在指导注册申请人对一次性使用鼻镜注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门审查注册申报资料提供参考。

本指导原则是对一次性使用鼻镜的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容开展充实与细化。

本指导原则是供注册申请人与技术审评人员使用的指导性文件,不包括审评审批所涉及的行政事项,不作为法规强制执行,请在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。要是有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以按照基于,需要提供详细的研究资料与验证资料。

本指导原则在现行法规与标准体系以及当前认知水平下制定,随着法规与标准的不断改进,以及科学技术的不断发展,相关内容将适时开展调整。

一、适用范围

本指导原则适用于按Ⅱ类医疗器械管理的一次性使用鼻镜产品申报资料的准备及技术审评的参考。

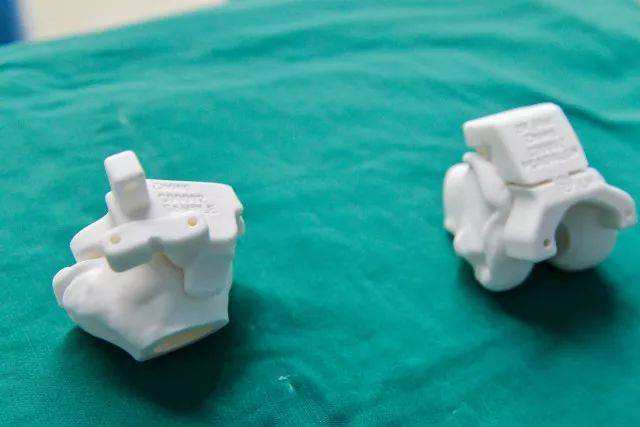

一次性使用鼻镜包括检查鼻镜与手术鼻镜。检查鼻镜供鼻腔检查用,手术鼻镜供鼻腔及鼻甲作检查及手术用。通常由左片、右片、销(螺钉)、弹簧组成,无菌提供。本指导原则不适用于含有光源产品。

二、注册审查要点

(一)产品设计开发

一次性使用鼻镜设计开发应以临床为导向,应能保证一次性使用鼻镜扩展并暴露视野,满足医生开展通过了解检查及(或)手术用时的安全与有效。产品设计开发与生产过程应保证产生的析出物加工残留物等减少到可接受水平,为患者提供最大程度的安全保障。产品设计开发应考虑医疗器械可用性工程的要求。产品的使用应符合临床操作规范及卫生行政主管部门的规定。

(二)监管信息

1.产品名称

产品名称应为通用名称,并符合《医疗器械通用名称命名规则》等相关法规、规范性文件的要求,如“一次性使用鼻镜、一次性使用检查鼻镜、一次性使用手术鼻镜”等。

2.管理类别与分类编码

产品按第二类医疗器械管理,分类编码为07-01-03。

3.注册单元划分

一次性使用鼻镜注册单元划分原则上以产品的技术原理、主要结构组成、性能指标与适用范围为划分依据,满足《医疗器械注册单元划分指导原则》相关要求。

产品的适用范围不同时,原则上划分为不同的注册单元。如检查鼻镜、手术鼻镜应划分为不同注册单元。产品的主要部件的材质不同、产品的根本组件结构差异结果适用范围与/或性能要求不同时,原则上划分为不同的注册单元。

(三)综述资料

1.器械及操作原理描述

利用一次性使用鼻镜扩展并暴露视野,供医生开展通过了解检查及(或)手术用。

2.产品结构及组成

一次性使用鼻镜通常由左片、右片、销(螺钉)、弹簧组成,无菌提供。按照产品实际情况提供产品的结构示意图,结合结构示意图对产品的结构组成开展详尽描述。描述的内容包括结构、尺寸、材料等。

3.原材料

描述与使用者与/或患者直接或间接接触的材料成分。弄清楚产品所有部件组成材料的通用名称/化学名称、商品名/牌号、符合的材料标准(如适用)及材料供应商等基本信息,包括制造过程中使用的粘合剂(如适用)、着色剂(如适用)等。建议产品组成材料以列表的形式提供,并与产品结构图示中标识的部件名称一一对应。

4.型号规格

对于存在多种型号、规格的产品,建议弄清楚各型号、规格的区别。建议按照基于比较表及带有说明性文字的图片、图表,对于各种型号、规格的结构组成(或配置)、功能、产品特征、性能指标等方面加以描述。

5.包装说明

说明所有产品组成的包装信息。对于无菌医疗器械,说明与灭菌方法相适应的无菌屏障系统信息。说明如何确保最终使用者可清晰地辨识包装的完整性。

6.研发历程

阐述申请注册产品的研发背景与目的。如有参考的同类产品或前代产品,应当提供同类产品或前代产品的信息,并说明选择其作为研发参考的原因。

7.与同类与/或前代产品的参考与比较

列表比较说明申报产品与同类与/或前代产品工作原理、结构组成、制造材料、性能指标、作用方式,以及适用范围等异同。

8.适用范围、禁忌证

8.1适用范围:检查鼻镜供鼻腔检查用,手术鼻镜供鼻腔及鼻甲作检查及手术用。

8.2预期使用环境:弄清楚预期使用环境,如产品的使用场所及可能影响其安全性与有效性的环境条件。

8.3适用人群:弄清楚适用人群信息,如需开展鼻腔检查的患者;弄清楚说明该器械不适用的人群或情形,如某些疾病、部位等。

8.4禁忌证:需考虑对材料过敏的情形等。

9.不良事件历史记录

申请人应跟踪整理已上市同类产品的不良事件、召回、警戒等相关信息,并将其作为风险管理的输入资料,开展风险评估与控制。常见的不良事件如下:

弹簧松动、脱落;包装破损;有毛刺;部分缺损;无法使用;无弹性;有异物;螺丝松动;视野模糊;手柄不能正常按压;弯曲;致患者过敏,鼻内黏膜丘疹;断裂、卡顿。伤害表现:无法正常使用,耽误治疗、体检时间;非预期的治疗效果;鼻腔红痒、过敏;疼痛;鼻粘膜损伤;鼻出血。

(四)非临床资料

1.风险管理资料

应按照GB/T 42062《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》的要求,对产品生命周期全过程实施风险管理。产品风险管理过程包括风险研究、风险评价、风险控制、生产与生产后活动。产品风险研究应包括产品原材料选择、设计开发、生产加工过程、产品包装、灭菌、运输存储、使用与最终处置等产品生命周期的各个环节。

注册申请人在开展风险研究时,至少应考虑表 1 中主要风险,企业还应按照自身产品特点确定其他危险,详述危险出现的原因、危害水平、采取的减少危险的措施以及剩余危害可接受性评定。确保风险减少到可接受的程度,或经风险研究,受益相较而言更多风险。

表1 产品主要危险(举例)

危险 | 可遇见的事件序列 | 危险情况 | 伤害 |

生物学与化学危险 | 产品原材料及初包装材料不具有良好的生物相容性 | 生物相容性差的材料接触患者 | 局部炎症反应等症状,引起人体组织与血液的生物学反应,危害患者健康,严重时危及生命。 |

生产过程中原材料、包装材料等受到微生物污染,结果产品菌落超标,产品灭菌不彻底。 | 受微生物污染的器械应用于人体。 | 患者被感染,严重时结果发热、局部炎症反应、休克。 | |

生产环境的微生物超标,结果灭菌不彻底,产品带菌。 | 受微生物污染的器械应用于人体。 | 患者被感染,严重时结果发热、局部炎症反应、休克。 | |

包装材料不适合所用的灭菌方式,灭菌后包装材料完整性被破坏。 | 受微生物污染的器械应用于人体。 | 患者被感染,严重时结果发热、局部炎症反应、休克。 | |

产品未灭菌,或未按已确定的工艺实施灭菌,结果产品无菌性能不合格。 | 受微生物污染的器械应用于人体。 | 患者被感染,严重时 结果发热、局部炎症反应、休克。 | |

对环氧乙烷残留量的控制未确认,或未能按确认的结果实施控制,解析不充分,致使环氧乙烷残留量超标。 | 超限量的环氧乙烷输入人体。 | 产生毒性或刺激 | |

未按照工艺要求配料,添加剂或助剂使用比例不正确。 | 化学残留物超标的产品使用于人体。 | 产生毒性或刺激 | |

产品及包装材料中有害物质析出。 | 含有有害化学物质的产品使用于人体。 | 产生毒性或刺激 | |

在标签注明的有效期内,包装材料破损或包装材料老化已不能保持无菌。 | 患者使用带菌的产品或产品质量问题影响使用。 | 患者被感染,严重时结果发热、休克。 | |

环境因素 | 储存或运行偏离预订的环境条件 | 储运条件(如温度、湿度)不符合要求 | 产品老化;无菌有效期缩短 |

意外的机械破坏 | 储运、使用过程中出现意外的机械性破坏 | 产品使用性能无法得到保证 | |

因为废物与/或医疗器械处置的污染 | 使用后的产品没有按照要求集中销毁 | 造成环境污染或者细菌的交叉感染 | |

操作危险 | 由不熟练/未经培训的人员使用。 | 置入过深。 | 可能会损伤患者的鼻中隔黏膜,引起疼痛或出血。 |

使用后的产品没有按照要求集中销毁。 | 随意丢弃的产品上带有细菌。 | 造成环境污染或者细菌的交叉感染。 | |

一次性使用产品被多次使用。 | 被多次使用的产品接触患者。 | 引起交叉感染。 | |

牢固度不够造成破裂现象。 | 产品性能问题影响使用。 | 产品无法使用,可能延误治疗时间或感染用户。 | |

产品尺寸选择不对 | 不适配的尺寸用于患者。 | 尺寸不适配可能结果鼻腔损伤,延误治疗时间。 | |

操作粗暴 | 粗暴的操作 | 患者鼻腔不适或损伤,甚至引发炎症。 | |

信息危险 | 标签或说明书标识不完整,如未包括产品使用期限、一次性使用等;使用说明不完整或错误的操作信息,警告信息不充分。 | 使用超期产品;未按要求贮存产品;未能正确使用相应规格的产品。 | 患者被细菌感染,产品达不到预期用途。 |

设计或制造危险 | 弹簧弹出 | 弹簧弹力过大,结果在检查过程中突然弹出。 | 可能损伤患者的鼻腔黏膜或造成其他意外伤害。 |

闭合欠佳 | 闭合不严密 | 影响鼻腔窥见的清晰度,从而影响医生的诊断准确性。 |

2.医疗器械安全与性能基本原则清单

应说明产品符合《医疗器械安全与性能基本原则清单》各项适用要求所按照基于的方法,以及证明其符合性的文件。对于《医疗器械安全与性能基本原则清单》中不适用的各项要求,应当说明其理由。

表格第3列若适用,应注明“是”。不适用应注明“否”,并说明不适用的理由。

表格第4列应当弄清楚证明该医疗器械符合安全有效基本要求的方法,通常可采取下列方法证明符合基本要求:

-符合已发布的医疗器械部门规章、规范性文件。

-符合医疗器械相关国家标准、行业标准、国际标准。

-符合普遍接受的测试方法。

-符合企业自定的方法。

-与已批准上市的同类产品的比较。

-临床评价。

对于包括在产品注册申报资料中的文件,应弄清楚其在申报资

料中的具体位置。例如:3.5注册检验报告;5.2说明书条款4.2。

对于未包括在产品注册申报资料中的文件,应当注明该证据文件名称及其在质量管理体系文件中的编号备查。

3.产品技术要求

产品技术要求建议参考YY/T 0189《鼻镜》等相关标准,结合产品设计特征及临床应用来制订,同时还需符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求。

产品技术要求中应弄清楚型号规格及其划分说明、产品性能指标及检验方法、产品描述一般信息(原材料、结构组成、结构示意图等)。

产品性能指标应不低于产品适用的强制性国家标准/行业标准,若申报产品不适用强制性标准,提供说明以及经验证的证明性资料。如产品有特定设计,申请人还应按照产品设计特征设定相应的性能指标,并将其列入产品技术要求。

3.1产品型号/规格及其划分说明

弄清楚产品型号/规格,阐明各型号/规格间的区别及划分说明,型号/规格的表述应与全部注册申报资料保持一致,并提供结构示意图。

3.2性能指标

鼻镜产品性能指标至少应包括外观、尺寸、使用性能(弹簧回弹性、仿使用动作无卡顿、使用时抓握力度要求等)、硬度(如适用)、表面粗糙度(如适用)、耐腐蚀性(如适用)、反复开合无断裂、无菌、化学性能:还原物质、重金属含量、酸碱度、蒸发残渣、环氧乙烷残留量(如适用)等。

3.3检验方法

产品的检验方法需优先按照基于国家标准/行业标准中的方法。对于相关国家标准/行业标准中不适用的条款,需说明不适用的原因。所有引用的标准注明其编号、年号或版本号。必要时可以附录形式按照基于相应图示开展说明,文本较大的可以附录形式提供。

4.产品检验报告

提供检验样品型号/规格的选择依据。所检验型号/规格需为能够代表本注册单元内其他型号/规格的典型产品。当申报产品包括多个型号规格,需综合考虑一次性使用鼻镜的结构组成、包装方式、生产工艺与预期用途等影响因素。一个型号不能完全覆盖时,应选择其他型号开展相关性能的差异性检测。

5.研究资料

5.1原材料控制

注册申请人应说明原材料的选择依据,原材料应具有稳定的供货渠道以保证产品质量。若原材料外购,需提供原材料采购质量标准及测试报告、材料安全数据表(若有)等。若原材料为自行加工,应提供材料生产过程中的质量控制标准及相关的验证报告。

注册申请人应弄清楚产品所有原材料的通用名称/化学名称、商品名/牌号(若有)、CAS号、化学结构式/分子式、分子量及分子量分布(如适用)、使用量/组成比例(如适用)、纯度(如适用)、供应商/生产商名称、符合的标准以及是否适用于预期医疗用途等基本信息。建议以列表的形式提供,部件名称应与产品结构图示中的标识相对应。

对于首次应用于医疗器械的新材料,注册申请人应提交原材料的物理特性、化学特性、生物学评价等研究资料以及材料在生产加工过程中可能产生或残留引起机体反应的有毒物质的相关研究报告,以证明该材料适用于产品预期临床用途。

5.2化学与物理性能研究

注册申请人应提供产品性能研究资料以及产品技术要求的编制说明,包括功能性、安全性指标以及与质量控制相关的其他指标的确定依据,所按照基于的标准或方法、按照基于的原因及理论基础。

注册申请人应按照产品的性能特点,制定适合产品的技术指标并开展验证,并提供产品的性能验证报告。如鼻镜头端强度、手柄强度、弹簧性能、手柄防滑设计决定了其在使用过程中的耐用性与安全性。申请人应结合临床使用要求提供相应的验证资料。鼻镜性能指标可参照YY/T 0189《鼻镜》制定。若未按照基于YY/T 0189中给出的试验方法,应提供所使用的试验方法的来源依据或方法学验证资料。

注册申请人需按照产品设计输入要求进一步确认验证项目的充分性,如产品宣称有特定设计,注册申请人还需按照产品设计特点设定相应的研究项目。如产品经表面处理,需提供相关工艺及其对产品性能影响的研究资料。

5.3可用性研究

医疗器械可用性工程是医疗器械设计开发的重要组成部分,注册申请人需在质量管理体系设计开发过程的框架下,参考指导原则相应内容或可用性相关标准,形成充分、适宜、有效的可用性工程过程。

基于医疗器械使用风险级别区分监管要求:中、低使用风险医疗器械可基于风险管理过程开展可用性工程生命周期质控工作,提交使用错误评估报告。

使用错误评估报告用于细化风险管理报告关于可用性的内容,包括基本信息、使用风险级别、根本要素、同类医疗器械上市后使用问题研究、使用风险管理、结论等内容。

5.4生物学特性研究

生物相容性评价研究资料应当包括:生物相容性评价的依据与方法;产品所用材料的描述及与人体接触的性质;实施或豁免生物学试验的理由与论证;对于现有数据或试验结果的评价。

产品注册时应按照产品所用材料及与人体的接触性质、接触时间,参照GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验》开展生物学评价。对于首次需用于医疗器械的新材料,还需提供该材料适合用于人体安全性的相关研究资料。

若开展申报产品与市售产品的等同性比较的方式开展生物相容性评价,应按照《关于印发医疗器械生物学评价与审查指南的通知》要求开展评价,应提供资料证明申报产品与已上市产品具有等同性。

5.5灭菌工艺研究

5.5.1应弄清楚灭菌工艺(方法与参数)及其选择依据与无菌保证水平(SAL),并提供灭菌确认报告。产品的无菌保证水平(SAL)应达到1×10-6。可按照适用情况,按照GB 18278.1《医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制要求》、GB 18279.1《医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制的要求》、GB/T 18279.2《医疗保健产品的灭菌 环氧乙烷 第2部分:GB 18279.1应用指南》、GB 18280.1《医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制要求》、GB 18280.2《医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分:形成灭菌剂量》、GB/T 18280.3《医疗保健产品灭菌 辐射 第3部分:剂量测量指南》等标准的要求开展研究。

5.5.2残留毒性:若灭菌使用的方法容易出现残留,如环氧乙烷灭菌,应当弄清楚残留物信息及采取的处理方法,并提供研究资料。

5.6产品货架有效期与包装研究

5.6.1货架有效期

货架有效期包括产品有效期与包装有效期。产品有效期验证可按照基于实时老化或加速老化的研究。实时老化的研究是唯一能够反映产品在规定储存条件下实际稳定性要求的方法,应遵循极限试验与过载试验原则。加速老化研究试验的具体要求可参考YY/T 0681《无菌医疗器械包装试验方法》系列标准或ASTM F1980《医疗器械无菌屏障系统加速老化的标准指南》。

5.6.2包装及包装完整性

在宣称的有效期内以及运输储存条件下,保持包装完整性的依据。企业应提交产品有效期内的包装验证与运输验证资料。

产品包装验证可依据密切相关国内、国际标准开展(如GB/T 19633《最终灭菌医疗器械的包装》系列标准、ISO 11607《最终灭菌医疗器械的包装》系列标准、ASTM D4169《包装检测》等),提交产品的包装验证报告。在开展加速老化试验研究时应注意:产品选择的环境条件的老化机制应与宣称的运输储存条件下真实出现的产品老化的机制相匹配一致。对于在加速老化研究中可能结果产品变性而不适于选择加速老化试验方法研究其包装的有效期验证,应以实时老化方法测定与验证。

5.7其他研究(如适用)

产品具有新技术特性时,应提交相关研究资料,以证明产品的安全性与有效性。

6.其他资料

提交申报产品相关信息与《免于开展临床评价医疗器械目录》(以下简称《目录》)所述内容的比较资料;提交申报产品与《目录》中已获准境内注册医疗器械的比较说明,比较说明应当包括《申报产品与目录中已获准境内注册医疗器械比较表》与相应支持性资料。若经比较,申报产品与比较产品存在差异,还应提交差异部分对安全有效性影响的研究研究资料。二者的差异不应引起不同的安全有效性问题,即申报产品未出现比较产品不存在的且可能引发重大风险与/或引起显著影响有效性的问题。提交的上述资料应能证明申报产品与《目录》所述的产品具有基本等同性。若无法证明申报产品与《目录》所述的产品具有基本等同性,则应开展临床评价。

(五)临床评价资料

对于不符合《目录》的产品,注册申请人应按照《医疗器械临床评价技术指导原则》提交临床评价资料。

(六)说明书与标签样稿

产品说明书、标签样稿内容除需符合《医疗器械说明书与标签管理规定》要求外,还需符合YY/T 0189以及其他适用标准中关于说明书与标签的相关要求。说明书中关于产品性能特征的描述不应超出研究资料及产品技术要求,不应含有未经验证的夸大宣传的相关描述。说明书中的产品适用范围应与研究资料等申报资料保持一致。型号/规格的表述需与产品技术要求保持一致。储存与运输条件不应超出产品货架有效期验证范围。

同时关注以下内容:

1.应弄清楚该产品在经过培训的医务人员指导下使用。

2.应弄清楚对操作人员的要求,如鼻镜不宜进入过深、注意通过了解各鼻甲的大小且有无充血、水肿、肥大等。

3.注明与人体直接接触的原材料,并对材料过敏者开展提示。

(七)质量管理体系文件

1.产品生产制造相关要求

应当弄清楚产品生产加工工艺,生产工艺可按照基于流程图的形式,且应结合产品实际生产过程细化产品生产工艺介绍,应能体现出外协加工部分(如有)、半成品加工过程。工艺流程图中应明示根本工序、特殊过程(如有)、过程控制点、各工序对环境的要求、使用的相关设备以及对设备精度的要求等,说明其每道工序的操作说明及接收与放行标准,并阐明其过程控制点及控制参数。对生产工艺的可控性、稳定性应开展确认。弄清楚生产过程中加工助剂、粘合剂等添加物质的使用情况及对杂质(如残留单体、小分子残留物等)的控制情况,若对外购原材料开展改性,应提供工艺的详细过程与参数,以及相应的研究依据。

2.生产场地

应详细说明产品研制场地、生产场地地址、生产工艺布局、生产环境要求及周边情况。有多个研制、生产场地,应当概述每个研制、生产场地的实际情况。

三、参考文献

[1]中华人民共与国国务院.医疗器械监督管理条例:中华人民共与国国务院令第739号[Z].

[2]国家市场监督管理总局.医疗器械注册与备案管理措施:国家市场监督管理总局令第47号[Z].

[3]国家食品药品监督管理局.医疗器械说明书与标签管理规定:国家食品药品监督管理总局令第6号[Z].

[4]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类规则:国家食品药品监督管理总局令第15号[Z].

[5]国家食品药品监督管理局.医疗器械通用名称命名规则:国家食品药品监督管理总局令第19号[Z].

[6]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类目录:国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号[Z].

[7]国家食品药品监督管理局.医疗器械注册单元划分指导原则:总局通告2017年第187号[Z].

[8]国家药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则:国家药监局关于发布医疗器械临床评价技术指导原则等5项技术指导原则的通告2021年第73号[Z].

[9]国家药品监督管理局.医疗器械可用性工程注册审查指导原则:国家药监局器审中心关于发布医疗器械可用性工程注册审查指导原则的通告(2024年第13号)[Z].

[10]GB/T 16886.1,医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验[S].

[11]GB/T 42062,医疗器械风险管理对医疗器械的应用[S].

[12]GB 18278.1,医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制要求[S].

[13]GB 18279.1,医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制的要求[S].

[14]GB/T 18279.2,医疗保健产品的灭菌 环氧乙烷 第2部分:GB 18279.1应用指南[S].

[15]GB 18280.1,医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制要求[S].

[16]GB 18280.2,医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分:形成灭菌剂量[S].

[17]GB 18280.3,医疗保健产品灭菌 辐射 第3部分:剂量测量指南[S].

[18]GB/T 19633,最终灭菌医疗器械的包装[S].

[19]YY/T 0681, 无菌医疗器械包装试验方法[S].

[20]YY/T 0466.1,医疗器械用于医疗器械标签、标记与提供信息的符号第1部分:通用要求[S].

[21]YY/T 0466.2,医疗器械用于医疗器械标签、标记与提供信息的符号第2部分:符号的制订、选择与确认[S].

[22]ASTM F1980,医疗器械无菌屏障系统加速老化的标准指南[S].

[23]ISO 11607,最终灭菌医疗器械的包装[S].

[24]ASTM D4169,包装检测[S].

[25]YY/T 0189 鼻镜[S]

1409

1409