![急性/长期毒性试验-单次/多次给药毒性试验[啮齿类,非啮齿类]](/uploads/allimg/20250531/1-250531144R4Z3.jpg)

急性/长期毒性试验-单次/多次给药毒性试验[啮齿类,非啮齿类]

服务价:¥面议

![急性/长期毒性试验-单次/多次给药毒性试验[啮齿类,非啮齿类]](/template/pc/style/images/dmes.jpg)

单次给药毒性试验是为通过了解与评价急性毒性的有害作用或中毒反应而设计的一种毒理学试验。 研究药物一次或24小时内多次给予受试药物后, 一定时间内所产生的毒性反应。

1.jpg](/uploads/allimg/20250531/1-250531144911213.jpg)

单次给药毒性试验目的意义

• 了解新药急性毒性强度

• 计算新药相对毒性参数

• 为临床毒副反应监护提供参考依据

• 为进一步毒性试验选择剂量提供依据

• 其它方面

新药急性毒性强度

image.png](/uploads/allimg/20250531/1-250531144915108.png)

单次给药毒性试验常用试验方法

• 近似致死量法

• 最大给药量法

• 最大耐受量法

• 固定剂量法

• 上下(序贯法)

• 累积剂量法(金字塔法)

• 半数致死量法

注:

最大给药量(MFD) : 指动物单次或24小时内多次(2-3次) 给药所按照基于的最大给药剂量

• 最大耐受量法(Maximal tolerance dose, MTD): 即动物能够耐受的而不引起动物死亡的最高剂量; 是引起动物出现显著的中毒反应而不产生死亡的剂量

• 半数致死量(Median lethal dose, LD 50 ) : 预期引起50%动物死亡的剂量, 该值是统计学处理推算出的结果

• 单次口服固定剂量法: 选择5、 50、 500与2000mg/kg四个固定剂量

– 实验动物首选大鼠, 给药前禁食6-12小时, 给受试物后再禁食3-4小时。 如无资料证明雄性动物对受试物更敏感, 用雌性动物开展预试。

重复给药毒性试验是药物安全性评价的主要内容之一,是能否过渡到临床试用的主要依据。对推测临床试验的起始剂量与安全剂量范围,提示临床试验重点监测指标,临床试验药物中毒的解毒具有重要意义。

1.jpg](/uploads/allimg/20250531/1-25053114491b48.jpg)

目的

弄清楚候选药物在动物模型中按照基于临床给药途径重复暴露后的毒性反应,包括定性(靶器官与毒性反应)与定量结果(毒性剂量与安全剂量分别是什么水平)。

为人体临床试验的启动与/或继续开展科学依据。重复给药毒性试验结果不仅需要为临床试验提供初始剂量水平制定依据,还要提供指导在初始临床试验中采取的预防措施。一项成功的重复给药毒性试验既能确定一个安全剂量水平,又能描述更高剂量下的毒性迹象。

为以后更长时间的研究(包括致癌性研究)设置剂量提供依据,包括检测指标、检测时间、动物数与给药周期等。

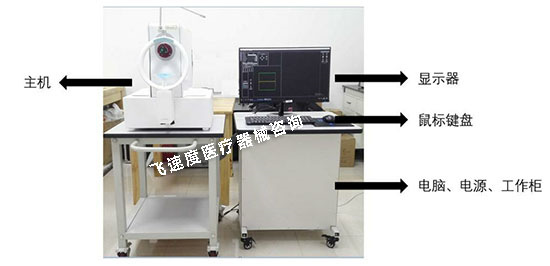

我们除了常见的PO、IV等给药途径,还形成以下特色评价平台:

吸入给药平台

眼科给药平台

皮肤给药平台

舌下给药平台

幼龄动物评价平台

抗体、疫苗、ADC、CAR-T细胞治疗等生物创新药的整合评价技术平台

实验动物

重复给药毒性试验通常按照基于可归结成两种实验动物,一种为啮齿类,另一种为非啮齿类。理想的动物应具有以下特点:①对受试物的代谢与人体相近;②对受试物敏感;③已有大量历史对照数据,来源、品系、遗传背景清楚。在重复给药毒性试验前应按照基于合适的试验方法对实验动物种属或品系开展选择。通常,啮齿类动物首选大鼠、非啮齿类动物首选Beagle犬,特殊情况下可选用其他种属或品系动物开展重复给药毒性试验,必要时选用疾病模型动物开展试验。

实验动物应符合国家对相应等级动物的质量规定要求,具有实验动物质量合格证明。

一般选择正常、健康、性成熟动物,同性别体重差异应在平均体重的20%之内。

应按照试验期限与临床拟用人群确定动物年龄,一般大鼠为6~9周龄,Beagle犬6~12月龄,猴3~5岁,动物年龄应尽量接近,应注明开始给药时动物年龄。

每个剂量组动物数,啮齿类一般不少于15只/性别(主试验组10只,恢复组5只),非啮齿类一般不少于5只/性别(主试验组3只,恢复组2只)。

给药方案

1. 给药剂量:重复给药毒性试验原则上至少应设低、中、高 3个剂量组,以及1个溶媒(或辅料)对照组,必要时设立空白对照组与/或阳性对照组;高剂量原则上使动物产生显著的毒性反应,低剂量原则上相当或高于动物药效剂量或临床使用剂量的等效剂量,中剂量应结合毒性作用机制与特点在高剂量与低剂量之间设立,以考察毒性的剂量-反应关系。

2. 给药途径:原则上应与临床拟用途径一致,如纷歧致则应说明理由。

3. 给药频率:原则上重复给药毒性试验中动物应每天给药,特殊类型的受试物就其毒性特点与临床给药方案等原因,可按照具体药物的特点设计给药频率。

4. 试验期限:建议分阶段开展重复给药毒性试验以支持不同期限的临床试验。试验期限的选定可以按照拟定的临床疗程、适应症、用药人群等开展设计。

检测指标

重复给药毒性试验应检测指标。此外,还应结合受试物的特点及其他试验中已通过了解到的改变或背景信息(如关于处方组成成分毒性的文献报道等),在不影响正常毒性通过了解与检测的前提下增加可靠的指标。实验动物相关指标的历史背景数据在重复给药毒性试验中具有重要的参考意义。

在结束动物愉逸死时开展一次全面检测;当试验期限较长时,应按照受试物的特点及相关信息选择合适的时间点开展阶段性检测;试验期间对濒死或死亡动物应及时采集标本开展检测,研究濒死或死亡的原因;恢复期结束时开展一次全面的检测。

给药前应对动物开展适应性饲养,啮齿类动物应不少于5天,非啮齿类动物不少于2周。在适应性饲养时,对实验动物开展外观体征、行为活动、摄食情况与体重检查,非啮齿类动物至少应开展2次体温、血液学、血液生化学与至少1次心电图检测。

给药期间,按照试验期限的长短与受试物的特点确定检测时间与检测次数。原则上应尽早发现毒性反应,并反映出观测指标或参数变化与试验期限的关系。

给药结束,对主试验组动物开展系统的大体解剖,称重主要脏器并计算脏器系数;开展组织病理学检查并出具完整的病理学检查报告,如发现有异常变化,应附有相应的组织病理学照片。非啮齿类动物对照组与各给药组主要脏器组织均应开展组织病理学检查;啮齿类动物对照组、高剂量组、尸检异常动物应开展详细检查,如高剂量组动物某一组织出现病理改变,需要对其他剂量组动物的一致组织开展组织病理学检查;通常需要制备骨髓涂片,以便当受试物可能对动物造血系统有影响时开展骨髓检查。

给药结束后,继续通过了解恢复期动物,以了解毒性反应的可逆性与可能出现的迟发毒性;应按照受试物代谢动力学特点、靶器官毒性反应与恢复情况确定恢复期的长短,一般情况下应不少于4周。

提交留言