本指导原则旨在指导注册申请人(以下简称申请人)对微量元素研究仪注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。

本指导原则是对微量元素研究仪的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中内容是否适用。若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的内容开展充实与细化。

本指导原则是供申请人与技术审评人员使用的指导文件,不涉及注册审批等行政事项,亦不作为法规强制执行,如有能够满足法规要求的其他方法,也可以按照基于,但应提供详细的研究资料与验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的,随着法规、标准体系的不断改进与科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将适时开展调整。

一、适用范围

本指导原则适用于按照基于电化学法、原子吸收法、质谱法对人体样本开展微量元素项目检测的微量元素研究仪。含上述方法学的产品可参照执行,其他方法学不适用。

二、注册审查要点

(一)监管信息

1.产品名称

产品命名应符合《医疗器械通用名称命名规则》、《临床检验器械通用名称命名指导原则》、行业标准中通用名称的要求。产品名称通常由一个根本词与不超过三个的特征词组成,并以体现产品技术结构特征、功能属性以及自动化程度为基本准则,例如:微量元素研究仪、血液铅镉研究仪、血液五元素研究仪、医用原子吸收光谱仪等。

2.分类编码

按照《医疗器械分类目录》,产品的管理类别为Ⅱ类,产品分类编码为22-10-02。

3.注册单元划分的原则与实例

注册单元划分原则上以产品的技术原理、结构组成、性能指标与适用范围为划分依据。如质谱法产品与电化学法、原子吸收法产品,应划分为不同注册单元。

(二)综述资料

1.结构及组成

申请人可按照拟申报产品的具体特征,详细描述产品工作原理、结构组成(包括软件组件以及配合使用的附件)、各模块的具体组成、产品的主要功能及各组成模块的功能、产品图示(如结构示意图等)、使用方法以及区别于其他同类产品的特征等内容。

不同方法学产品的结构组成具有显著差异,分别描述如下:

1.1 电化学法产品结构组成及主要功能

电化学法产品通常由自动进样模块(可选)、极谱模块/溶出模块、软件等组成。极谱模块/溶出模块主要有电极组、控制模块等组成。举例如下:

(1)电极组。常按照基于三电极方式,含工作电极、对电极(辅助电极)、参比电极。工作电极是电化学反应出现的地方,与对电极形成电流回路;参比电极不易极化,提供电势参考基准。参比电极可按照基于饱与甘汞电极等;对电极可按照基于铂电极等。溶出法与极谱法的工作电极有很大区别,溶出法常按照基于表面静止的液体或固体电极,如玻碳预镀膜汞电极;而极谱法常按照基于滴汞电极、静汞电极等表面能够周期性更新的液体电极。

(2)控制模块:可实现信号的接收、处理、显示、控制等功能。极谱法还需具有汞滴控制功能,实现每一次检测都是新的汞滴。

1.2 原子吸收法产品结构组成及主要功能

原子吸收法产品通常由自动进样模块(可选)、主机模块、软件等组成。主机由光源、原子化模块(火焰、石墨炉、钨舟)、分光模块(单色器等)、检测模块(光电倍增管等)、控制模块等组成。常与空气压缩机、空气过滤器、乙炔气源配合使用。举例如下:

(1)光路部分:可包括光源、分光模块、光信号接收模

块等。可实现特定光谱的产生、选择、接收。弄清楚光源类型,复合灯可以产生多种特定波长光。

(2)气路部分:可包括空气过滤部件、压力平衡罐、空气管路、乙炔气体管路、压力监测传感器等。空压机输出的高压空气经过滤、压力平衡后进入到雾化器中。乙炔钢瓶输出的乙炔气体经管路输出到雾化室中。

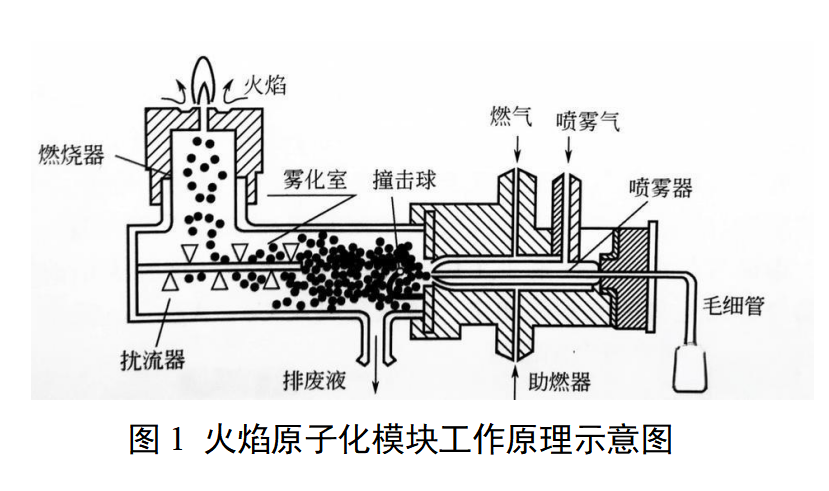

(3)火焰原子化模块:可包括喷雾器、雾化室、燃烧器等。液体样本经毛细管吸入到喷雾器中,高速流动的助燃气(常为压缩空气)在喷雾器出口处形成负压,将样本雾化。生成的气溶胶与助燃气共同进入到雾化室,在雾化室内与燃气(常为乙炔)混合,混合均匀后进入到燃烧器,从燃烧头(常为一狭长的缝)喷出并点燃,实现样本的原子化。见图1。雾化效果与检测准确度密切相关。

(4)石墨炉/钨舟原子化模块:常由加热电源、石墨管、炉体等组成。利用电能加热盛放试样的石墨容器,使之达到高温,样本经干燥、灰化后,达到原子化。石墨管外壁通常按照基于氩气开展保护。

(5)控制部分:可实现信号的接收、处理、显示、控制等功能。如可实现对气路工作压力监控,火焰监控,异常报警提醒等功能。可在助燃气体(压缩空气)压力过低等情形下,自动切断气源,熄灭火焰。

1.3 质谱法产品结构及组成

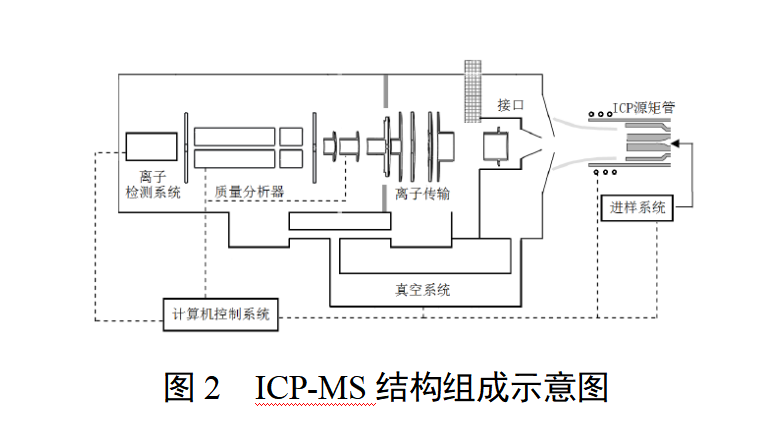

质谱法产品为电感耦合等离子体质谱仪(Inductively Coupled Plasma Source Mass Spectrometer,ICP-MS),通常由进样模块、质谱模块、软件组成。其中质谱模块一般由离子源、接口部分、质量研究器、检测器、真空系统等组成。见图2。主要结构组成及主要功能的描述举例如下:

(1)进样系统:可由蠕动泵、雾化器、雾化室、半导体制冷装置等组成。将样本转化为气体、蒸汽或气溶胶形式,半导体制冷装置使雾化室温度恒定在3℃左右。液体样本常按照基于气动雾化或超声雾化,固体样本常按照基于微波消解等方式开展前处理。

(2)离子源:可由射频出现器、等离子体矩管、耦合线圈以及供气系统等组成。雾化后的样本在载气的带动下进入到ICP炬管,被去溶、蒸发、离子化,形成高温等离子气流。ICP源的工作气多为氩气、氮气或氩氮混合气。

(3)接口部分:可由采样锥、截取锥等组成的多锥结构。实现将ICP喷射的高温等离子体气流开展降温,形成离子束,完成常压到高真空的阶梯过渡。

(4)离子透镜:将负离子、光子、中性离子等拦截过滤,将样本离子聚焦后传输到质量研究器中。

(5)质量研究器:质量研究器是ICP-MS的根本组成部分,目前应用最广是四极杆质量研究器,由4根平行的金属或表面镀有金属的极棒组成,相对两根为一组。将离子按质核比开展分离。

(6)离子检测器:可由离子收集器与放大器组成,目前应用最多的为电子倍增管检测器。收集质量研究器分离后的离子,并将其转化为电流电压信号,再对信号开展放大、处理、研究。

(7)真空系统:可由机械泵、分子泵、密封阀、真空管道等形成级联真空系统,常按照基于常压-低真空-高真空的三级差分真空,维持各部分需要的真空环境。通常四级杆、检测器等在高真空下工作,在低真空下可能会出现放电击穿相关器件。

应详细写明通过研究确定的根本组件信息。

2.产品工作原理

产品的工作原理有电化学法、原子吸收法、质谱法等。

2.1 电化学法常按照基于电位溶出法、极谱法。

溶出法:此方法分为富集与溶出两个过程。先在恒电位下将待测元素富集到工作电极表面,再利用化学试剂的氧化或还原作用使其溶出,一种元素的溶出时间相对于浓度成正比,依次来开展定量研究,可测量镉、锌、铜、铅等元素。

极谱法:在产品的电极之间施加一个变化的电压,当达到分解电压时,被测物质开始在工作电极还原,产生极谱电流。极谱电流随电压的升高而极巨增大,并逐渐达到极限值,这样得到的电流-电压曲线,称为极谱波。极谱波的半波电位,是被测物质特征值,用于开展定性研究,电流大小由被测物质的浓度决定,用于开展定量研究。该方法需使用汞,可测量锌、铁、钙、镁、锰等元素,灵敏度相对低一些。

2.2 原子吸收法常按照基于火焰法、石墨炉法/钨舟法等。

原子吸收法的主要差异为原子化的方法不同,火焰法利用可燃气体(乙炔、丙烷、氢气等)高温燃烧,使待测样本原子化;石墨炉法/钨舟法利用在石墨炉或钨舟中产生的2000~3000℃的高温使待测元素原子化。

主要工作过程为:当空心阴极灯(复合或单元素)发射出的特定波长入射光穿过这种原子化后的原子蒸汽时,一部分光谱被待测元素基态原子吸收,未被吸收的部分透射过去。按照朗伯-比耳定律,吸光度大小与原子化器中待测元素浓度成正比,可计算出待测元素含量。不同的元素按照基于不同波长的光谱,如锌213.9nm、铁248.3nm、钙422.7nm、镁285.2nm、铜324.7nm,仅为示例,也可按照基于其他波长。

2.3 质谱法为电感耦合等离子体质谱。

样本经前处理后,在进样模块中被雾化,然后进入到电感耦合等离子体中,被电离成高温等离子体。离子体经过接口处理、离子透镜聚焦后进入到高真空的质量研究器,然后按照不同荷质比依次分离,分离后的离子由离子检测器接收与计数测量。既可以按照特定荷质比开展定性研究,也可以按照离子数目开展定量研究,也可同时测量多种元素。

有的产品会把不同方法学集成在同一台仪器上,如火焰原子吸收法与溶出法集成、火焰原子吸收法与石墨炉(钨舟)集成、溶出法与极谱法集成、溶出法与分光光度法集成等。

3.产品的适用范围、禁忌证

3.1产品适用范围应与申报产品的产品功能保持一致。

适用范围一般可描述为:在临床上用于检测人体样本(如全血、血清、尿液、精液等)中铅、铜、锌、钙、镁、铁、钾、钠等元素的含量。

3.2预期使用环境

应弄清楚该产品预期使用的地点,应说明对布置使用环境要求,如工作电压、温度、湿度、大气压等。

3.3禁忌证

目前尚无研究资料或研究结果表明此产品的禁忌证,如申报产品具有相关禁忌证,请详述。

4.参考的同类产品或前代产品的情况

应当提供同类产品(国内外已上市)或前代产品的信息,阐述申请注册产品的研发背景与目的。对于同类产品,应当说明选择其作为研发参考的原因。同时列表说明申请注册产品与参考产品(同类产品或前代产品)在工作原理、结构组成、性能指标以及预期用途等方面的异同,必要时提供图示。

(三)非临床资料

1.产品风险管理资料

应参照GB/T 42062与YY/T 1437的要求,提供风险管理报告。申请人需识别与判定与产品密切相关的危险(源),估计与评价相关风险,控制风险并监测风险控制的安全性、有效性。本指导原则提供了产品的可能危险(源)示例的不完全清单,帮助申请人判定与产品密切相关的危险(源)。申请人可以按照产品特征确定其他可能危险(源),采取相应控制措施,确保产品风险降至可接受的程度。

1.1产品的主要危险

产品的主要危险大致可包括五个方面,即:能量危险、生物学与化学危险、操作危险、信息危险、软件危险。

1.1.1能量危险

电磁能:共同使用的设备(移动电话、离心机、生化研究仪等)对申报产品的电磁干扰,静电放电对申报产品产生的干扰,申报产品正常工作中产生的电磁场对可能共同使用的其他设备的影响等引发的危险。

漏电流:漏电流过大对使用者造成电击伤害。

机械能:坠落结果机械部件松动,结果测量错误、误差过大或显示异常。

运动零件:部件运动过程中触碰结果机械部件复位故障,测量位置不准,结果异常。

热能危害:仪器工作过程中,会产生热能,要是电路老化、使用时间过长、防护不当,可能对操作者造成热能伤害。

1.1.2生物学与化学危险

生物学:检测完成后剩余样本、试剂与废弃物处理不当引起的环境污染、交叉感染。极谱法产品产生的汞滴残液处理不当对环境污染。

化学:使用的清洁剂、消毒剂残留引发的危险。

1.1.3操作危险

由不熟练/未经训练的人员使用,未对使用者开展培训或者使用者未按说明书中的要求开展操作,造成的检测失败、检测结果不准确。

使用不同厂家的或与研究仪不相匹配的试剂,造成的检测失败、检测结果不准确。

产品的检测装置超过寿命或长时间未经校准,结果检测结果不准确。

未在制造商规定的使用环境条件下使用产品,可能造成检测结果不准确,产品寿命减少。

未按产品说明书的规定开展保养维护,造成产品工作不正常。如样本雾化器管路与吸样管中吸附少量纤维蛋白及微小凝块,造成进样量减低,影响检测结果。如气体管路老化未定期更换,造成泄露。如乙炔气体泄露可引发燃爆风险,高浓度氩气泄露可结果人员呼吸困难。

1.1.4信息危险

包括标记缺少或不正确,标记的位置不正确,不能被正确的识别,不能永久贴牢与清晰可辨,不能耐受温度、摩擦及正常使用时可能遇到的溶剂与试剂的影响。

未对不正确的操作、相对于他设备共同使用时易产生的危险开展警告,未正确标示包装储运条件、消毒方法、维护信息、对所有标识警告符号的阐述,未对因长期使用产生功能丧失而可能引发的危险开展警告,未对可靠可预见的误用开展警告等引发的危险。

1.1.5软件危险

数据交换时医疗器械相关数据未设计授权访问、修改、删除,无法保证数据的保密性、完整性与可得性。

2.产品技术要求及检验报告

2.1产品技术要求

按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求,产品技术要求应包括产品名称、产品型号/规格及其划分说明、性能指标与检验方法。

2.1.1产品名称、产品型号/规格及其划分说明

产品名称、型号/规格应与综述资料的相应内容保持一致。

弄清楚软件的名称、型号规格(若适用)、发布版本、版本命名规则,软件模块(含医用中间件)若有单独的版本、版本命名规则均需说明。

2.1.2性能指标、检验方法

电化学法产品建议制定检出限、线性、准确度、重复性、灵敏度(分辨力)、携带污染率等要求。

原子吸收法产品可参考GB/T21187制定,如基线稳定性、检出限、线性、准确度、重复性、分辨率、携带污染、气路系统密封性等。火焰原子法产品还具有气路保护、火焰监测等;异常时,能自动切断气源及报警提示等功能。

质谱法产品可参考YY/T 1740.3制定相应指标。

若具有自动加样系统,建议制定相应指标要求,如加样准确度与重复性等。

2.1.3电气安全要求

符合GB 4793.1(GB 4793、GB/T 42125.1)、YY 0648的要求。

若具有加热模块,还应符合GB 4793.6(GB/T 42125.2)的要求。

2.1.4电磁兼容要求

符合GB/T 18268.1、GB/T 18268.26的要求。

2.1.5软件功能要求

软件组件的性能指标要求具体参照《医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版)》制定。主要包括软件的功能、使用限制、接口、访问控制、运行环境(若适用)、性能效率(若适用)等要求。

2.2检验报告

2.2.1检验报告可以是申请人出具的自检报告,也可以是委托有资质的医疗器械检验机构出具的检验报告。如提交自检报告,应符合《医疗器械注册自检管理规定》相关要求。

2.2.2同一注册单元内所检验的产品应当能够代表本注册单元内其他产品的安全性与有效性。对同一注册单元内代表产品的按照基于应考虑产品适用范围、性能指标、安全指标、结构组成等,具体原则如下:

2.2.2.1覆盖应按照最不利的原则确定,不能覆盖的差异性应分别开展检测。

2.2.2.2若涉及根本元器件纷歧致,申请人则应当考虑安全根本元器件纷歧致对电气安全性能以及电磁兼容要求的影响。

2.2.2.3当没有充足证据能够证明同一注册单元内不同型号规格产品之间电磁兼容性可以覆盖时,应按照基于每一型号规格产品开展电磁兼容项目检测。

对于代表产品的选择,申请人应当提供相关资料予以证明。

3.研究资料

3.1产品性能研究资料

申报产品各组成模块性能的研究资料:应按照综述资料中密切相关申报产品结构组成与各主要组成模块的情况,提供详细的研究资料,弄清楚产品功能性指标的评价方式。举例如下:

3.1.1自动进样模块研究:应对加样准确度、重复性等开展验证,并提供验证方案与验证报告。质谱法产品可参考GB/T 37837,弄清楚样本类型、前处理方式等内容。

3.1.2电化学法模块研究:弄清楚按照基于的电化学方法,如电位溶出法、极谱法等。电位溶出法应说明玻碳预镀汞膜电极的工艺要求,研究电极汞膜的厚薄、均匀性等对检测准确性、稳定性的影响。极谱法工作中需使用汞滴,弄清楚对含汞残液处理要求。弄清楚环境温度对灵敏度的影响,该方法学检测的局限性。

3.1.3 原子吸收模块研究:(1)光路部分:弄清楚光源类型,按照基于复合空芯阴极灯还是单元素灯空芯阴极灯;弄清楚分光模块类型、检测器类型及数量;弄清楚相应的通道结构。弄清楚可检测元素对应的特定光谱波长。(2)气路部分:火焰法需与乙炔气体与压缩空气配合使用,研究乙炔纯度、压缩空气中的水分含量、火焰温度稳定性对检测的影响。说明气路主要流动过程,如何保持气体压力的稳定。(3)原子化模块:弄清楚原子化按照基于的类型,如火焰、石墨炉、钨舟,说明具体结构及原子化的主要过程。如说明火焰原子化模块主要有雾化器、雾化室、燃烧头组成,雾化性能直接影响检测结果的准确性。说明石墨炉/钨舟加热方式,工作温度等。(4)安全性研究:火焰法常使用乙炔气体,石墨炉/钨舟原子吸收法常使用氩气。乙炔泄露存在燃爆的风险,人员吸入过量高浓度氩气可造成呼吸困难,应弄清楚对气路保护、火焰监控的措施。原子化温度通常在1800- 3000℃,应弄清楚相应的防护措施。

3.1.4质谱法研究:(1)质谱模块研究:可参考GB/T 33864、YY/T 1740.3对质谱模块主要性能开展研究,如质量范围、质量准确性、质量稳定性、质量分辨率、灵敏度、精密度、峰强度,并提供验证方案与验证报告。(2)其他根本部件研究:如四极杆的主要性能研究,电子倍增管的动态范围与灵敏度研究,真空系统的实现方式及真空度研究,冷却系统的研究等。(3)携带污染率研究:以Fe高浓度全血基质样本与空白溶液为待测样本,按照高浓度样本、高浓度样本、高浓度样本、零浓度样本、零浓度样本、零浓度样本的顺序为一组,在仪器上开展测定验证,计算携带污染率,提供验证方案与验证报告。考虑到不同物质在管道的吸附性差异,建议参照标准规定或按照基于高、低吸附性物质开展验证。

3.2临床项目研究性能的研究资料

建议申请人综合考虑申报产品的适用范围、可检测临床样本类型与可检测的微量元素项目,选择检测项目最全的型号,对产品可检测的所有临床样本类型开展研究。研究资料应结合配套试剂,对主要性能开展系统性评估,可包括检出限、线性、准确度、精密度、携带污染率(若适用)等。

3.3 环境试验

可参考GB/T 14710及其他适用的标准开展,主要包括气候环境条件、机械环境条件、运输条件等。申请人应对上述项目开展研究,并提交相应的研究报告。

正常工作环境以产品标称为准,但需经相应环境试验验证。弄清楚标识供电类型、电压。

3.4产品有效期与包装研究

应当提供产品有效期的验证报告,报告中应对申报产品中包括的易耗、易损、需定期更换或者具有固定使用寿命的主要元器件的情况开展描述。详述确定产品使用期限或者失效期的具体理由,给出产品使用期限或者产品失效期。具体参见《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》的相关要求。

包装及包装完整性:在宣称的有效期内以及运输储存条件下,保持包装完整性的依据。

3.5软件研究

3.5.1 软件

该产品通常含有内嵌式软件与外控型软件。注册人应按照《医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版)》要求提供软件研究资料、外部软件环境评估报告(若适用)以及GB/T 25000.51自测报告。内容包括基本信息、实现过程与根本算法等内容。软件的安全性级别需结合软件的预期用途、使用场景、根本功能综合判定,通常为中等级别。

软件版本命名规则:弄清楚软件完整版本全部字段的位数、范围、含义,若软件模块(含医用中间件)单独开展版本控制亦需提供其版本命名规则,并弄清楚与软件版本命名规则的关系。软件与软件模块的版本命名规则均需与质量管理体系保持一致。

3.5.2 网络安全

若产品涉及电子数据交换(网络、U盘等)、远程访问与控制(实时、非实时)、用户访问(如医务人员、患者、维护人员等),建议按照《医疗器械网络安全注册审查指导原则(2022年修订版)》的要求,提供网络安全研究资料。

3.6清洁、消毒研究

应当弄清楚推荐的清洁与消毒方法及确定依据,并提交验证的相关研究资料。

3.7可用性研究

应参照《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》要求,按照中、低使用风险医疗器械要求提交使用错误评估报告,包括基本信息、使用风险级别、根本要素、同类医疗器械上市后使用问题研究、使用风险管理、结论等内容。

3.8其他安全有效性的研究资料

该产品(22-10-02)属于列入《免于临床评价医疗器械目录》(2025年)(以下简称《目录》),应按照《列入免于临床评价医疗器械目录产品比较说明技术指导原则》要求,提交申报产品与《目录》所述内容的比较资料,以及申报产品与《目录》中已获准境内注册医疗器械的比较说明资料。若有差异的,应提交差异部分对安全有效性影响的研究研究资料。证明申报产品与《目录》中产品具有基本等同性。

(四)临床评价资料

该产品属于列入《免于临床评价医疗器械目录》,若申报产品与《目录》中产品具有基本等同性,申请人无需提交临床评价资料。若无法证明具有基本等同性,应提供临床评价资料。

(五)产品说明书与标签样稿

产品的说明书、标签应当符合《医疗器械说明书与标签管理规定》与YY/T 0466.1的相关要求。同时,结合产品特点重点关注以下内容:

1.主要结构组成

建议以实物照片/示意图加文字的形式对申报产品的整体结构开展描述,标注清楚各主要模块的名称。

2.软件内容

说明书需弄清楚软件发布版本。体现软件的功能、使用限制、输入输出数据类型、必备软硬件、最大并发数、接口、访问控制、运行环境(若适用)、性能效率(若适用)等信息。

如产品涉及医疗器械网络安全,说明书应提供网络安全说明与使用指导,弄清楚用户访问控制机制、电子接口及其数据类型与技术特征、网络安全特征配置、数据备份与灾难恢复、运行环境等要求。

3.布置与使用说明或者图示

建议包括:产品布置说明及技术图;产品正确布置所必须的环境条件及鉴别是否正确布置的技术信息;其他特殊布置要求等。

建议以图示加文字的形式详细描述具体操作过程,包括样本处理、定标、质控、检测、维护、结果处理等步骤。

4.维护与保养

4.1 弄清楚维护保养措施,包括不同周期(如每日、每周、每月)维护项目与方法。重点零部件维护的周期与方法可详细描述。

4.2故障排除

建议以列表方式对申报产品正常使用过程中可能出现的可由使用者自行排除的故障开展详细描述,应当至少写明故障的表现、可能原因、建议的处理方式。

4.3废弃物处理

建议弄清楚废弃物(例如废气、废液)的处理要求。

5.说明产品可检测的项目及临床意义。

(六)质量管理体系文件

确保产品与质量管理体系符合性的具体要求。

1.产品生产制造相关要求

1.1生产工艺过程及过程控制点

建议按照申报产品的实际情况,以流程图的形式对生产工艺过程开展详细描述,并按照流程图逐一描述其中的过程控制点。

1.2生产场地

申请人应当对与申报产品密切相关的研制场地与生产场地情况开展概述。提交研发、生产、检验场地布局图。弄清楚不同工序的完成地点。如申报产品具有多个研制、生产场地,则对每一研制、生产场地的情况均应开展概述。

三、参考文献

[1]国家食品药品监督管理局.医疗器械通用名称命名规则:国家食品药品监督管理总局令第19号[Z].

[2]国家食品药品监督管理局.医疗器械注册单元划分指导原则:总局关于发布医疗器械注册单元划分指导原则的通告2017年第187号[Z].

[3]国家药品监督管理局医疗器械审评中心.医疗器械网络安全注册审查指导原则(2022年修订版):国家药监局器审中心通告2022年第7号[Z].

[4]国家药品监督管理局医疗器械审评中心.医疗器械软件注册审查指导原则(2022年修订版):国家药监局器审中心通告2022年第9号[Z].

[5]GB4793-2024,测量、控制与实验室用电气设备安全技术规范[S].

[6]GB 4793.1-2007,测量、控制与实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求[S].

[7]GB 4793.6-2008,测量、控制与实验室用电气设备的安全要求 第6部分:实验室用材料加热设备的特殊要求[S].

[8]GB/T 14710-2009,医用电器环境要求及试验方法[S].

[9]GB/T 18268.1-2010,测量、控制与实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求[S].

[10]GB/T 18268.1-2025,测量、控制与实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求[S].

[11]GB/T 18268.26-2010,测量、控制与实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备[S].

[12]GB/T21187-2007,原子吸收分光光度计[S].

[13]GB/T 29791.3-2013,体外诊断医疗器械 制造商提供的信息(标示)第3部分:专业用体外诊断仪器[S].

[14]GB/T 33864-2017,质谱仪通用规范[S].

[15]GB/T 34826-2017,四级杆电感耦合等离子体质谱仪性能的测试方法[S].

[16]GB/T 37837-2019,四级杆电感耦合等离子体质谱方法通则[S].

[17]GB/T 42125.1-2024,测量、控制与实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求[S].

[18]GB/T 42125.2 -2024,测量、控制与实验室用电气设备的安全要求 第2部分:材料加热用实验室设备的特殊要求[S].

[19]GB/T 42062-2022,医疗器械风险管理对医疗器械的应用[S].

[20] JJG748-2007,示波极谱仪[S].

[21]YY 0648-2008,测量、控制与实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分:体外诊断(IVD)医用设备的专用要求[S].

[22]YY/T 1437-2023,医疗器械 GB/T 42062应用指南[S].

[23]YY/T 1740.3-2024,医用质谱仪 第3部分:电感耦合等离子体质谱仪[S].

1409

1409