我国医疗器械监督管理体系其根本基石所指的医疗器械分类制度,以产品风险程度为依据实行分级管理的方式,来确保医疗器械达到安全有效的目标,而此制度针对产品从研发经注册再到生产以及经营使用的全生命周期,对所适用的监管要求起着直接决定作用,在《医疗器械监督管理条例》里有着弄清楚规定指出国家对医疗器械要按照风险程度来实行分类管理,医疗器械注册与备案工作务必严格遵循医疗器械分类规则以及分类目录相关要求,于企业与监管机构来讲正确理解并执行分类制度是开展所有工作的首要前提条件。

分类管理的基本框架与风险等级

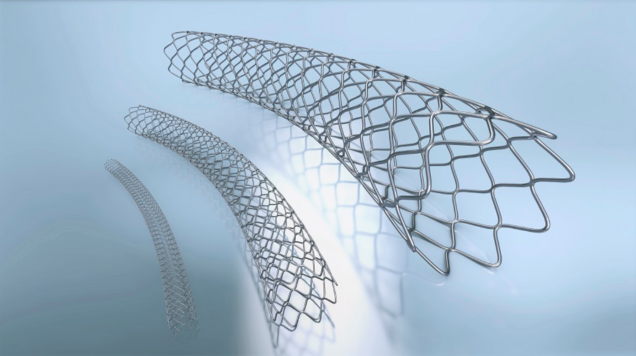

我国医疗器械按从低到高风险被划分成包括第一类、第二类以及第三类在内的不同类别,其中第一类因其风险程度较低因此仅实行常规管理便能够对其安全有效性予以保证,诸如外科手术会用到的各类器械像刀、剪、钳之类以及医用冰袋等均属此类;而第二类医疗器械因为具有中度风险故而需要通过严格控制管理的方式来实现对其安全有效性的确保,例如血压计、体温计、无菌医用口罩以及心电图机这些典型产品便是;至于第三类医疗器械鉴于其风险程度较高因此要采取特别的措施用以实施严格控制管理,像心脏起搏器、冠状血管支架、人工心脏瓣膜、植入式胰岛素泵等都是常见例子,另外,对风险程度展开评估需对涉及医疗器械预期目的、结构特征还有使用方法等众多因素开展综合方面的考量。

分类规则的根本要素与判定依据

医疗器械的分类判定作为一项具有系统性特点且依赖多方面依据的工程,所依赖主要方面涵盖结构特征、使用形式及使用状态;就结构特征而言,其被划分为无源医疗器械这种不依靠电能或其他能源像手术刀与纱布之类的与依靠电能或其他能源如CT机及监护仪等的有源医疗器械;依据是否接触人体,又可区分为接触人体器械以及非接触人体器械;而最为根本之处在于,需将使用形式与使用状态相结合并开展综合性质的判断,例如对于无源接触人体器械需考量其使用时限是暂时、短期还是长期,还有接触人体的部位究竟是皮肤/腔道,还是创伤/组织或者血液循环/中枢神经系统;至于有源接触人体器械则必须去评估失控之后可能会造成的损伤程度处于轻微、中度亦或是严重的哪种状况。

分类目录的具体应用与查询

在被人们所实际操作开展相关事宜之际,由国家药品监督管理局予以制定、调整并向大众公布的那部《医疗器械分类目录》,它不单单是作为在整个过程里确定产品管理类别最为直接且主要的工具同时还是重要依据,在制定这部目录的时候还专门制定了用以作为针对具体产品分类指南的医疗器械分类判定表;鉴于此,申请人在开展申报注册或者备案这一行为开展之前,首当其冲应当开展操作的是查询当下最新的《医疗器械分类目录》,通过一番仔细查找从而寻找到同自身产品描述以及预期用途最为相符匹配的相关条目,进而达成确定其所属类别的目的,然而针对那些在目录里面已然弄清楚清晰列出的产品,就需要直接去适用其所规定好了的管理类别方面的要求。

未列入分类目录新产品的处理方式

针对那类新研制出来然而还没被列入《医疗器械分类目录》的医疗器械,《医疗器械注册与备案管理措施》给出了清晰路径,此路径下申请人可按照基于这样可归结成两种方式,即要么依照第三类医疗器械产品注册规定直接指出产品注册申请,之后被国家药品监督管理部门在准予注册后迅速纳入分类目录;要么依据《医疗器械分类规则》自行判断产品所属类别后向国家药品监督管理部门申请类别确认,在得到确认之后按相应类别规定去申请注册或者开展备案,这样的做法目的在于既鼓励创新又保障所有新产品都能处于恰当监管水平。

分类动态调整与监管要求

需着重留意的要点在于,医疗器械所涉分类并非处于恒定不变的状态,原因是国家药品监督管理局鉴于医疗器械生产经营使用情形,会适时针对医疗器械风险所出现的变化开展研究评价工作,进而对《医疗器械分类目录》实施动态调整行为,这所蕴含的意义便是企业应当持续性地密切关注分类目录更新以及调整相关公告;而监管机构于对企业生产经营活动展开监督检查之际,也会针对企业产品实际管理类别与最新目录要求是否相符开展核对,以此来保障分类管理制度能够获得有效执行。

1446

1446