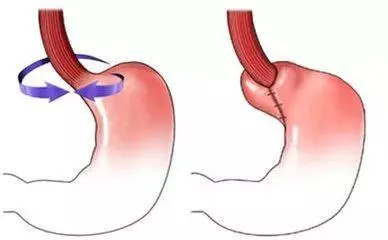

去年某三甲医院收治了一位体重超标的尿毒症患者,医生发现现有透析器的1.5㎡膜面积无法有效清除毒素,紧急调配2.0㎡型号才化险为夷——这种场景正倒逼透析器企业快速扩充膜面积规格。今天咱们用五步拆解:如何通过变更注册安全增加不同膜面积型号?

第一步 先搞懂膜面积的临床价值

血液透析器不是越大越好,膜面积选择像“量体裁衣”:

45kg以下患者:1.2㎡~1.5㎡足够,膜太大可能引发低血压

80kg以上壮年:需1.8㎡~2.2㎡,否则毒素清除率不足30%某企业曾因只有1.5㎡单一型号,被体重110kg患者投诉透析后皮肤瘙痒加剧,检测发现β2微球蛋白清除率仅达标值的67%。

膜面积差异直接关联三个硬指标:

毒素清除率:2.0㎡比1.5㎡的尿素清除率高出35ml/min

凝血风险:膜面积增15%需调整抗凝剂用量,否则管路堵塞率升22%

治疗时间:同等毒素负荷下,2.2㎡比1.8㎡缩短透析时间25分钟

第二步 法规允许的变更边界

根本原则:变尺寸不变本质。国家药监局弄清楚:

仅膜面积变化,同时满足以下条件可走变更注册:

✅ 膜材料不变(如均用聚砜中空纤维)

✅ 纤维壁厚/内径不变(±5%误差内)

✅ 消毒方式不变(如均按照基于环氧乙烷灭菌)

绝对禁区:

❌ 膜材料从纤维素换成聚丙烯腈(生物相容性改变)

❌ 增加肝素涂层(新增抗凝功能)

❌ 宣称“适用于血脂清除”(扩大适用范围)某企业试图将透析器膜面积从1.5㎡扩至2.5㎡,因纤维内径从200μm减至180μm被退审——这属于结构性能实质性变更。

第三步 典型性产品选品策略

不是所有型号都要做全套检测! 记住这个省钱法则:

真实案例:某企业新增1.2㎡/1.5㎡/1.8㎡三个型号:

生物相容性检测:只做1.2㎡与1.8㎡(代表极值)

清除率验证:加测1.5㎡(临床最常用规格)省下2次动物实验费用,研发周期缩短4个月。

第四步 变更注册五步走

别被流程吓倒,根本就五件事:

1. 备齐三份根本文件

变更比较表:用红蓝标出膜面积差异项(参考YY 0053-2016标准)

工艺验证报告:证明扩产不影响纤维均匀性(透析膜CV值<8%)

临床评价方案:提供文献证明新增面积已在临床安全使用

2. 窗口期精准卡点

| 时间节点 | 根本动作 | 避坑提醒 |

|---|---|---|

| D1-30天 | 内部样品试产 | 膜丝纺速误差≤3% |

| D31-60天 | 生物学评价 | 重点关注补体激活试验 |

| D61-90天 | 清除率验证 | 模拟超重患者血浆环境 |

| D91天 | 提交变更申请 | 错过月底系统维护期 |

3. 审评问答预判提前准备这些问题的答案:

“膜面积增大是否影响血流动力学?” → 附体外循环压力测试“不同面积型号共线生产如何管控?” → 提供车间清场验证视频

第五步 上市后风险双保险

新增型号获批只是开始,这两道防火墙必须建:

1. 临床端防误用机制

标签色块区分:1.5㎡用蓝色标/2.0㎡红色标(色盲患者加粗体文字)

扫码双确认:护士扫描UDI码时,系统自动弹窗提示适用体重范围

2. 生产端防混批策略

| 环节 | 传统风险 | 升级方案 |

|---|---|---|

| 膜丝生产 | 1.5㎡与2.0㎡膜丝混料 | 分时段生产+静电除尘 |

| 外壳组装 | 错装端盖密封圈 | 激光刻印面积参数 |

| 成品检测 | 清除率检测抽样不足 | 每批次全检首末两箱 |

血泪教训:某企业新增1.8㎡型号后未更新工艺规程,结果2批次产品跨膜压超标——赔了370万召回费用,还被暂停新品注册资格。

当透析器的膜面积从1.5㎡扩展到2.2㎡,不只是数字变化,更是生命通道的拓宽。那些躺在病床上的超重患者,终于能等到量身定制的净化方案。而企业要做的,就是在合规的轨道上,把临床需求转化为安全可靠的产品迭代。

(注:现行法规依据《医疗器械注册管理措施》第四十九条;技术标准参见YY 0053-2016《血液透析及相关治疗血液析器》)

1444

1444