各密切相关单位:

按照国家药品监督管理局医疗器械注册审查指导原则项目计划的密切相关要求,我中心组织编制了第二类医疗器械指导原则《矫形器产品注册审查指导原则(征求意见稿)》(附件1),现已形成征求意见稿,即日起在网上公开征求意见。如有意见与建议,请填写意见反馈表(附件2),并于2025年8月3日前反馈至相应的联系人(附件3)。

附件:1.矫形器产品注册审查指导原则(征求意见稿) (下载)

2.意见反馈表(下载)

3.联系方式(下载)

国家药品监督管理局

医疗器械技术审评中心

2025年7月3日

矫形器产品注册审查指导原则(送审稿)

本指导原则旨在指导注册申请人准备及撰写矫形器产品注册申报资料,同时也为技术审评部门对注册申报资料的审评提供技术参考。

本指导原则是对矫形器产品的注册申报资料的一般要求,注册申请人应依据具体产品的特性对注册申报资料的内容开展充实与细化,并依据具体产品的特性确定其中的具体内容是否适用,若不适用,需具体阐述其理由及相应的科学依据。

本指导原则是对注册申请人与技术审评人员的指导性文件,但不包括注册审批所涉及的行政事项,亦不作为法规强制执行,要是有能够满足相关法规要求的其他方法,也可以按照基于,然而需要提供详细的研究资料与验证资料。应在遵循相关法规与标准的前提下使用本指导原则。

本指导原则是在现行法规与标准体系以及当前认知水平下制定的,随着法规与标准的不断改进,以及科学技术的不断发展,本指导原则相关内容也将开展适时的调整。

一、适用范围

本指导原则适用于按第Ⅱ类医疗器械管理的矫形器产品。用于对人体头部(耳廓)、上肢部位、下肢部位以及人体躯干部位的矫正与辅助治疗、预防畸形。具体产品的适用范围按照产品设计、性能特点、临床证据等开展确定。

本指导原则不适用《医疗器械分类目录》中04-18-02颅骨矫形器械。

二、注册审查要点

注册申报资料应符合国家药品监督管理局《关于公布医疗器械注册申报资料要求与批准证明文件格式的公告》中的要求,同时宜符合以下要求:

(一)监管信息

1.产品名称

产品的命名需按照基于《医疗器械分类目录》或国家标准、行业标准中的通用名称,或以产品结构及组成、临床预期用途、适用部位为依据命名,需符合《医疗器械通用名称命名规则》等相关法规的要求。如“耳廓矫形器、上肢矫形器、下肢矫形器、脊柱矫形器”。

2.分类编码

依据《医疗器械分类目录》,矫形器分类编码为19-04-01。

3.注册单元划分的原则与实例

产品注册单元划分需符合《医疗器械注册单元划分指导原则》的要求,原则上以产品的技术原理、适用范围、结构组成、性能指标为划分依据。

3.1不同作用部位(上肢、下肢、脊柱、耳廓)的矫形器划分为不同的注册单元。

3.2主要制造工艺方法不同结果产品性能指标差异较大的原则上划分为不同的注册单元。

(二)综述资料

1.产品描述

上肢矫形器、下肢矫形器及脊柱矫形器通常由聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)、聚酰胺纤维(PA)等材料及铝镁合金或不锈钢支条、尼龙搭扣、粘带、四方铁环与复合海绵材料等制成。

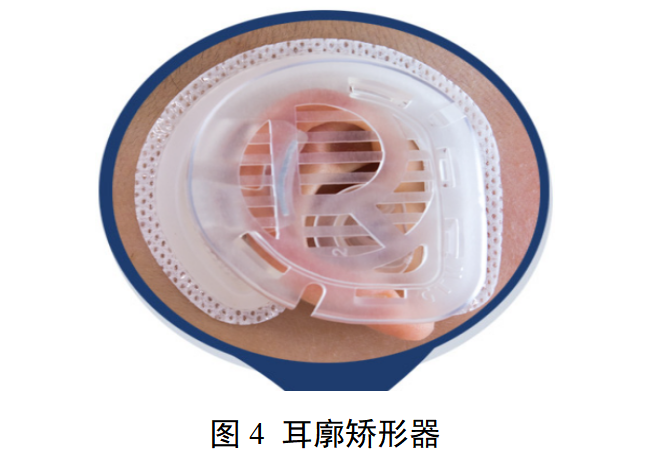

耳廓矫形器通常由硅橡胶、聚氨酯(TPU)或合成橡胶(TPE)等材料及牵引器、支撑塞、医用胶贴、定型片组成。

产品的结构及组成包括但不限于以上描述,宜提供各部件的结构视图(建议提供工程结构图)与照片,图示中注意标注各部分名称、根本尺寸信息。通过增材制造工艺制造的矫形器,按照其具体制造工艺及结构形式,阐明结构设计的原理、作用方式与使用方法及图示。

1.2临床设计情况(如适用)

申请人应描述参与的临床设计情况,可以流程图的形式提供。至少应包括以下内容:

临床机构需要提供的资料、数据 :如矫形部位照片、临床矫治设计结果图等电子资料,石膏模型等实物资料。

设计软件信息:提供设计界面截图(如矫形部位模型的三维数字化重建、矫形部位模型的三维数字化诊断研究、虚拟结构的生成、附件的设计与粘结、治疗效果的三维动态演示与修改等)。还应弄清楚软件发布版本、外购或自行研发情况。

1.3医工交互情况(如适用)

申请人应至少描述数据库及数据库的维护管理情况、数据交互平台与数据传输格式及在该过程中保证数据的安全性、可重复性(所有数据应当在该平台随时查验)、正确性与完整性等的控制情况,应确保数据的可追溯性,如涉及国家保密要求的需获得相关部门保密认证。通过约定的交互平台

向临床医生展示设计方案并有与临床医生确认情况及对临床医生确认后的资料做内部审查验证及向临床医生回复确认情况,设计开发人员、生产管理人员能力描述(如专业背景、岗位相关专业技能培训)。

2.产品工作原理/作用机理

描述其产品工作原理与功能,以及组成部件(根本组件)的功能,以及区别于其他同类产品的特征等内容。

矫形器的主要功能是固定、矫正、免荷。

2.1固定功能是通过限制肢体或躯干的制动来保持躯干、关节的稳定性,恢复承重或运动能力。

2.2矫正功能是按照力学原理,利用作用力的大小、方向、位置限制对已出现畸形的肢体或躯干,通过固定病变部位来矫正畸形或防止畸形加重。

2.3免荷功能是通过减轻肢体某节段骨骼(关节)的轴向负重,在需要免荷的上部对肢体开展支撑达到免荷目的。

2.4耳廓矫形器是通过物理作用的牵引及再塑,使畸形耳廓得到恢复,达到矫治的目的。

3.规格型号

按材质、设计、技术参数、预期用途、辅助功能等不同可分为若干型号(如表1、表2、表3、表4)。并说明产品的规格型号及划分依据,弄清楚各规格型号之间的区别。应当按照基于比较表或带有说明性文字的图片、图表,描述各种型号规格的结构组成(或配置)、功能、产品特征与运行模式、技术参数等内容。

上肢类矫形器产品举例 | |||

手指矫形器(FO) | 手矫形器(HO) | 腕矫形器(WO) | 肘矫形器(EO) |

肩矫形器(SO) | 腕手矫形器(WHO) | 肘腕手矫形器(EWHO) | 肩肘腕手矫形器(SEWHO) |

腕手手指矫形器(WHFO) | 肘腕矫形器(EWO) | 肩肘矫形器(SEO) | 肩肘腕矫形器(SEWO) |

表1

下肢类矫形器产品举例 | |||

髋矫形器(HO) | 髋膝矫形器(HKO) | 髋膝踝足矫形器(HKAFO) | 膝矫形器(KO) |

膝踝足矫形器(KAFO) | 踝足矫形器(AFO) | 踝矫形器(AO) | 足矫形器(FO) |

表2

脊柱类矫形器产品举例 | |||

颈矫形器(CO) | 颈胸矫形器(CTO) | 颈胸腰骶矫形器(CTLSO) | 胸腰骶矫形器(TLSO) |

腰骶矫形器(LSO) | 骶髂矫形器(SIO) | ||

表3

耳廓矫形器产品举例(如适用) | ||

左耳 | 右耳 | 通用型 |

表4

4.包装说明

申报产品需要描述注册单元内所有产品组成的包装情况,说明包装清单与包装方式,提供包装图示说明如何确保最终使用者可清晰地辨识包装的完整性。对于无菌医疗器械,应当弄清楚包装形式及初包装材料信息(无菌屏障系统)。建议提供各包装的照片及图示,弄清楚各包装的尺寸信息与材料信息, 并以列表形式说明所有包装内容物。说明如何确保最终使用者可清晰地辨识包装的完整性。

5.研发背景

阐述申请注册产品的研发背景与目的。如有参考的同类产品或前代产品,宜提供其上市情况;同时列表比较说明与同类产品在工作原理、结构组成、性能指标、灭菌方式、适用范围等方面的异同。

6.产品的适用范围/禁忌证

6.1适用范围:用于对人体头部(耳廓)、上肢部位、下肢部位以及人体躯干部位的矫正与辅助治疗、预防畸形。

6.2预期使用环境:弄清楚该产品预期使用的地点,如医疗机构、家庭等。弄清楚可能影响其安全性与有效性的环境条件。

6.3适用人群:弄清楚目标患者人群的信息,患者选择标准的信息,以及使用过程中需要监测的参数、考虑的因素。

6.4禁忌证:1、精神疾病者;2、局部压疮或感染者;3、皮肤疾病;4、其他不适应证;5、对接触材料过敏者。

(三)非临床资料

1.产品风险管理资料

申请人宜参照GB/T 42062的规定,并结合产品特点对产品风险开展全生命周期的管理。风险管理活动要贯穿产品设计、生产、上市后使用及产品处理的整个生命周期。风险管理报告可包括风险研究、风险评价、风险控制、风险监测,应符合密切相关要求,审查要点包括:

1.1是否正确识别医疗器械预期用途与与安全密切相关特征;

1.2是否系统识别正常与故障可归结成两种条件下的可预见危险(源);

1.3是否利用风险管理计划中规定的可接受性准则,对风险开展评价并开展风险控制,也包括综合剩余风险的可接受性评价。

附表给出了产品常见的风险要素及示例。因为不同产品的工作原理、结构组成、性能指标存在差异,因此这些风险要素并不是全部,申请人还应按照产品特点确定其他风险并开展有效控制。

2.医疗器械安全与性能基本原则清单

说明申报产品符合《医疗器械安全与性能基本原则清单》各项适用要求所按照基于的方法,以及证明其符合性的文件。对于《医疗器械安全与性能基本原则清单》中不适用的各项要求,应当说明理由。

3.产品技术要求

产品技术要求的制定需符合《医疗器械产品技术要求编写指导原则》的要求,按照产品的技术特征与临床使用情况来确定产品安全有效、质量可控的技术指标与检验方法。对宣称的产品的技术参数与功能,需在产品技术要求中予以规定。性能指标应不低于产品适用的强制性国家标准/行业标准。检验方法宜优先按照基于强制性国家标准、行业标准中的方法,若按照基于其他方法则需说明可靠性原因并在研究资料中提供验证资料。对于强制性相关国家标准、行业标准中不适用的条款,需说明不适用的原因。

常见的性能指标需包括以下内容但不限于此:

3.1性能指标

3.1.1上肢、下肢、脊柱矫形器性能指标至少包括:

GB/T 30659 假肢与矫形器 要求与试验方法、GB/T 34410、上肢矫形器的分类及通用技术条件、GB/Z 41083、下肢矫形器的分类及通用技术条件、GB/T 19544脊柱矫形器的分类及通用技术条件的要求。

3.1.2耳廓矫形器性能指标至少包括:

3.1.2.1产品外观应整洁、无杂质、无异物;

3.1.2.2左/右耳尺寸

3.1.2.3定型胶件硬度

3.1.2.4配合性能(如适用)

3.1.2.5固定贴性能(如适用):如剥离强度、持粘性、

3.1.2.6化学性能

如:重金属、酸碱度、还原物质、蒸发残渣等。

3.1.3 环氧乙烷残留(如适用)

3.1.4无菌(如适用)

3.1.5增材制造工艺加工而成的产品需包括:硬度要求、活动弯曲角度(如适用)、旋转度(如适用)。

3.2检验方法

产品的检验方法需按照技术性能指标设定,检验方法需优先按照基于公认的或已颁发的标准检验方法;自建检验方法需提供相应的方法学依据及理论基础,同时保证检验方法具有可操作性与可重现性,必要时可附相应图示开展说明,文本较大的可以附录形式提供。

4.同一注册单元内检验代表产品确定原则

同一注册单元中注册检验代表产品即能够代表本注册单元内其他产品安全性与有效性的产品,其功能最齐全,结构最复杂,风险最高。

注册检验代表产品的确定可以通过比较同一注册单元内所有产品的技术结构、性能指标与预期用途等相应资料,说明能够代表本注册单元内其他产品的安全性与有效性。具有差异性的产品应开展差异性检测。

5.研究资料

5.1原材料的研究

原材料的质量直接影响穿戴体验与矫形效果,产品设计开发与生产过程应保证产生直接与皮肤接触的材料应符合 MZ/T 191的安全要求,使用的纺织材料应符合 GB18401 的要求,粘扣带应符合GB/T23315 的规定。

若按照基于增材制造工艺加工而成的产品,应弄清楚原材料符合增材制造加工工艺。弄清楚所用原材料的验收标准,提供生产厂家/供应商的资质证明及外购协议,应具有稳定的供货渠道以保证成品质量。

原材料由申请人自行研出现产的,需弄清楚产品的起始物质,列明产品生产过程中由起始物质至终产品加工过程中所需全部材料(基质成分及其原材料、阻聚剂、引发剂、交联剂、光敏剂、增塑剂、着色剂及纤维成分等全部辅料)的化学名称、CAS号、化学结构式/分子式、分子量、来源与纯度(如适用)、使用量或组成比例、符合的标准与申请人的验收标准及相关的安全性评价报告,建议以列表的形式提供。并说明原材料的选择依据及来源。

对于首次用于此类产品的新材料,应提供该材料适合用于预期适用范围的安全性、有效性相关研究资料。

5.2成型工艺研究

5.2.1吸塑成型工艺研究

应弄清楚吸塑成型方法、原理、聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)、PA板等高分子材料软化参数(热加工温度、时间等),提供相关技术性研究资料。

5.2.2打印工艺研究

按照产品的性能要求与预期用途,弄清楚与产品兼容的打印设备,弄清楚增材制造打印环境以及材料成型根本参数,并论证可靠性。同时,需验证设备的稳定性。需针对选用的增材制造工艺及工艺参数开展验证,证明满足预期性能。如工艺参数出现变化,需论证其性能不低于原有要求。应针对所按照基于的软硬件系统、加工过程、加工精度、物理性能中的根本性能指标以及质量控制方案等提供研究资料,包括产品在打印空间中的放置位置、打印方向、打印层厚、器械间距、打印支撑物的位置、类型、数量与成型方法等。

5.3设计软件的验证及确认

设计软件的验证及确认应包括但不限于以下内容:

5.3.1软件作业流程的可追溯机制(软件版本、操作时间、操作工序、操作人员、文字备注、医工交互记录等)。

5.3.2软件版本控制(变更控制)程序,软件变更需开展评审、验证与确认,并在实施前得到批准。

5.3.3数字化模型处理精度验证(即评估经过完整数字化流程处理后模型的精度损失,需使用经精度测量标定的标准件)。

5.3.4软件流程及功能的验证与确认。

5.3.5弄清楚软件的预期用途,以及对软件的安全性、有效性开展验证与确认。

5.4网络安全

建议参考《医疗器械网络安全注册审查指导原则》相关规定提交网络安全描述文档。

5.5可用性工程研究资料

依据产品具体特性与风险程度参考《医疗器械可用性工程注册审查指导原则》相关规定提交可用性工程研究资料。

5.6生物学特性研究

生物学评价研究资料应当包括:生物相容性评价的依据、项目与方法;产品所用材料的描述及与人体接触的性质;实施或豁免生物学试验的理由与论证;对于现有数据或试验结果的评价。

应对产品所用材料及与人体的接触性质、接触时间按照GB/T 16886.1《医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验》的要求对其开展生物相容性评价。考虑的生物相容性评价终点需至少包括:细胞毒性试验、刺激或皮内反应、致敏试验。若开展申报产品与市售产品的等同性比较的方式开展生物相容性评价,应按照《关于印发医疗器械生物学评价与审查指南的通知》要求开展评价,应提供资料证明申报产品与已上市产品具有等同性。

5.7灭菌研究(如适用)

参考GB 18280《医疗保健产品灭菌辐射》系列标准、GB 18279《医疗保健产品灭菌环氧乙烷》系列标准与GB/T 16886.7《医疗器械生物学评价第7部分:环氧乙烷灭菌残留量》等相应标准规定,提交产品包装及灭菌方法选择的依据,经过确认并开展常规控制,开展以下方面的确认:

产品与灭菌过程的适应性:应考察灭菌工艺过程对于产品的影响。

包装与灭菌过程的适应性。

应弄清楚灭菌工艺(方法与参数)与无菌保证水平(SAL),并提供灭菌确认报告。无菌保证水平(SAL)应达到1×10。

残留毒性:若灭菌使用的方法容易出现残留,如环氧乙烷灭菌,应当弄清楚残留物信息及采取的处理方法,并提供其解析的研究资料。

5.8稳定性研究

产品有效期的验证可按照基于实时老化或加速老化的研究。要是注册申报时提交的是加速老化研究资料,应评估产品是否适用于加速老化,若适用,可按照基于加速老化研究资料作为货架有效期的支持性资料。在稳定性研究中应监测整个有效期内确保产品安全性与有效性的根本参数。产品有效期验证试验宜按照基于与常规生产一致的终产品开展。验证项目需评估产品随时间老化的相关性能,包括产品自身性能验证与包装系统性能验证两方面。前者需选择与医疗器械有效期密切相关的物理、化学测试项目。后者包括包装完整性等验证项目。

需要提供运输稳定性研究资料,证明在宣称的有效期内,规定的运输条件下,运输过程中的环境条件不会对医疗器械的造成不利影响。按照适用情况可选择人工搬运、堆码、跌落、振动等模拟运输试验验证包装系统性能,并提供研究资料。

5.9其他资料

属于《免于临床评价医疗器械目录》的产品,需按照《列入免于临床评价医疗器械目录产品比较说明技术指导原则》的要求开展等同性论证。若无法证明申报产品与《目录》所述的产品具有基本等同性,则应开展临床评价。

(四)产品说明书与标签样稿

产品说明书与标签的编写应符合《医疗器械说明书与标签管理规定》及相关标准的要求。同时应注意以下内容:

1.产品的结构组成及性能指标应与产品技术要求内容一致。

2.应在说明书中弄清楚随访(定期就医),遵医嘱使用。

3.使用前检查包装是否完好,如有破损,严禁使用。

4.使用前应对产品外观及穿戴情况开展检查。

(五)质量管理体系文件

需按照《关于公布医疗器械注册申报资料要求与批准证明文件格式的公告》要求提交资料,包括但不局限于以下内容:

1.应当弄清楚矫形器生产工艺流程,注明根本工序与特殊过程,并说明其过程控制点。弄清楚生产过程中各种加工助剂的使用情况及对杂质(如残留单体、小分子残留物等)的控制情况。

2.有多个研制、生产场地,应当概述矫形器每个研制、生产场地的实际情况。

三、参考文献

[1]中华人民共与国国务院.医疗器械监督管理条例:中华人民共与国国务院令第739号[Z].

[2]国家市场监督管理总局.医疗器械注册与备案管理措施:国家市场监督管理总局令第47号[Z].

[3]国家食品药品监督管理总局.医疗器械说明书与标签管理规定:国家食品药品监督管理总局令第6号[Z].

[4]国家食品药品监督管理局.医疗器械通用名称命名规则:国家食品药品监督管理总局令第19号[Z].

[5]国家药品监督管理局.医疗器械产品技术要求编写指导原则:国家药监局通告2022年第8号[Z].

[6]国家药品监督管理局.医疗器械注册申报资料要求与批准证明文件格式:国家药监局公告2021年第121号[Z].

[7]国家药品监督管理局.医疗器械临床评价技术指导原则:国家药监局通告2021年第73号[Z].

[8]国家药品监督管理局.免于临床评价医疗器械目录:国家药监局通告2023年第33号[Z].

[9]国家食品药品监督管理局.医疗器械分类目录:国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号[Z].

[10]GB/T 42062-2022,医疗器械风险管理对医疗器械的应用[S].

[15]GB/T 16886.1-2022,医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验[S].

[16]GB 18280-2000,医疗保健产品 灭菌确认与常规控制要求辐射灭菌[S].

[17]GB 18279-2023,医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 医疗器械灭菌过程的开发、确认与常规控制[S].

[18]GB/T 19633-2005,最终灭菌医疗器械包装[S].

[19]YY/T 0681.1-2018,无菌医疗器械包装试验方法 第1部分:加速老化试验指南[S].

[20]YY/T 0698.2-2022,最终灭菌医疗器械包装材料 第2部分:灭菌包裹材料要求与试验方法[S].

[20]GB/T 30659-2014,假肢与矫形器 要求与试验方法[S].

[21]GB/T 34410-2017,上肢矫形器的分类及通用技术条件[S].

[22]GB/Z 41083-2021,下肢矫形器的分类及通用技术条件[S].

[23]GB/T 19544-2024,脊柱矫形器的分类及通用技术条件[S].

[24]GB 18401-2010,国家纺织产品基本安全技术规范[S].

[25]GB/T 23315-2009,粘扣带[S].

[26]MZ/T 191-2022,接触皮肤的矫形器产品通用安全要求[S].

[27]T/CAMDI 072-2021,定制式增材制造脊柱侧凸矫形器[S].

[28]T/CAMDI 089-2022,定制式增材制造足底矫形器 [S].

附件

表1产品的主要危害举例

危险的分类 | 危险情况 | 伤害 | |

材料可燃性与燃烧物毒性 | 材料可燃性 | 遇明火燃烧; | 火灾出现时残疾人不能及时逃生,结果人员伤亡; |

燃烧物的毒性 | 产生有毒气体; | 燃烧后产生有毒气体,结果过敏、窒息、死亡 | |

生物相容性与污染物及残留物 | 生物不相容性 | 残留物过多; 气味过敏 | 小分子物质残留量过大,产生毒性、刺激或过敏 |

毒性 | 不正确的配方、添加; 加工工艺控制不严格; 后处理工艺控制不严格 | 造成毒性危害;生物相容性不符合要求 | |

污染物与残留物 | 污染物残留物过多; | 引起使用者细菌病毒感染、发炎、过敏; | |

感染与生物污染 | 未弄清楚产品接触人体表面的消毒方式 | 造成使用者交叉感染 | |

腐蚀与降解 | 腐蚀 | 产品受到腐蚀 | 产品力学性能减少,无法完成矫形目的 |

降解 | 产品降解 | 产品降解产生小分子毒性物质,结果使用者刺激或过敏 | |

设计及力学要求 | 活动件的安全性 | 零部件移动 | 结果夹损使用者或其他人的衣物或物体 |

力学要求 | 对人体部位施力过大 | 结果使用者营养与氧气供应缺乏结果的细胞坏死; --受力过大结果组织破坏; -过度疲劳结果组织破坏; 一一摩擦结果的组织磨损: 一热凝固结果细胞破坏 | |

附件2

医疗器械注册审查指导原则意见反馈表

指导原则名称:

单位名称/专家名称: 联系人: 联系电话:

涉及条款 | 原文内容 | 修改建议与意见 | 依据 |

请将意见表反馈至相应的联系人

| 附件3 | |||||||

| 医疗器械注册审查指导原则公开征求意见的通知征求意见稿联系方式 | |||||||

| 序号 | 指导原则名称 | 牵头单位 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 | 通信地址 | 邮编 |

| 1 | 矫形器产品注册审查指导原则 | 陕西省药品技术审评中心 | 于聪颖 | 029-62288128 | sp617128@163.com | 西安市雁塔区高新六路56号 | 710000 |

1135

1135